目次

しょうゆとは

しょうゆとは、大豆などの穀物を主原料として、麹(こうじ)と食塩を加えて、発酵、熟成させた液体調味料です。基礎調味料の「さしすせそ」の「せ」はしょうゆ(古語のせうゆ)のことを指します。

しょうゆの歴史

しょうゆの伝来と発展

飛鳥時代(701年)に定められたとされる「大宝律令」の中で「醤(ひしお)」をつくり、管理していたことが記されています。この「醤」が、しょうゆの前身と考えられています。

「醤」とは、当時の塩蔵品の総称で、原料ごとに「草醤(くさびしお)」「肉醤(ししびしお)」「穀醤(こくびしお)」の3種類がありました。草醤は今の食べ物でいうとお漬物、肉醤は塩辛、穀醤は金山寺(きんざんじ)みそのようなものだったと推察されています。

奈良時代から平安時代の宮中宴会では、膳の上に「四種器」という4種類の調味料がのっていたという記録があります。この時代は、卓上調味料として「塩・酒・酢・醤」を使い、各自で調味していたようです。

鎌倉時代(1254年)、信州の禅僧覚心は中国の宋から帰国し、金山寺みその製法を持ち帰りました。この金山寺みそを造る過程で桶の底に溜まった液体が、現代の「溜(たまり)しょうゆ」に近いものであったといわれています。この液体の味がおいしく、煮物づくりに適していることを発見したことから、調味料としてしょうゆが用いられるようになったようです。

室町時代には、ほぼ現在のしょうゆに近いものが造られるようになりました。「醤油(しょうゆ)」という文字ができたのも室町時代だといわれています。

醤油の「油」という文字は、とろりとした液体のことを意味し、「醤」の文字とあわせて「醤油」という言葉になったと考えられてます。

しょうゆ醸造の工業化は、当時の文化の中心であった関西から始まりました。そして、江戸が政治の中心となり、日本一の大都市に発展していくと、様々は独自の文化が生まれ、江戸の人々の嗜好に合わせた「こいくちしょうゆ」が広まりました。

そば、天ぷら、蒲焼きなどの江戸料理は、どれもしょうゆなしでは生まれなかった味わいです。

日本の風土と文化に育まれたしょうゆは、活躍の場を広げ、現在では世界の調味料として愛されています。

しょうゆの歴史年表

| 飛鳥時代 | 大宝律令に、「醤」や「未醤」をつくったり、管理したりしていたことが記されている。 |

| 平安時代 | 延喜式(えんぎしき)という書物に、平安京で「醤」や「未醤」が売られていたことが記されている。 |

| 鎌倉時代 | 中国から径山寺(金山寺、きんざんじ)みその製法が伝えられ、このみそから分離した液体が「たまりしょうゆ」の始まりとされている。 |

| 室町時代 | 垂味噌、薄垂など、今のしょうゆに近いものが製造されていた。 当時の公家日記「言継卿記」(ときつぐきょうき)で、病気見舞いとして「しようゆう」を使用したという記述がある。 |

| 安土桃山時代 | 当時の日常用語辞典である「易林本節用集(えきりんぼんせつようしゅう)」に「醤油」という言葉が初めて登場する。 |

| 江戸時代 | 関西では、すでにしょうゆが名産品として流通していた。 関東で、こいくちしょうゆの生産が始まる。 うすくちしょうゆや再仕込しょうゆなどが開発された。 中国本土、東南アジアやオランダ本国までしょうゆが輸出された。 |

しょうゆの種類

原材料による分類

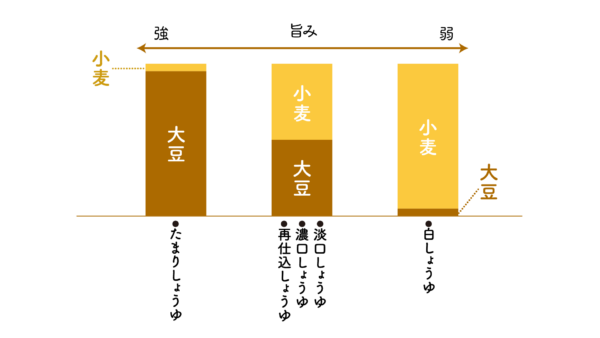

しょうゆは原材料の配合割合等の違いにより、5種類に分類されます。

最も一般的な「濃口しょうゆ」、関西地方発祥の「淡口しょうゆ」、主に東海地方で造られる「溜しょうゆ」、山陰から九州地方が特産の「再仕込しょうゆ」、愛知県碧南地方で生まれた「白しょうゆ」です。

| 分類 | 写真 | 原料 | 塩分 | 原料/仕込み | 特徴 | おすすめ料理 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| こいくち |  |

大豆、小麦、塩 | 16~17% | 大豆:小麦=1:1 | 風味がよく、うま味や舌ざわりのバランスがとれていて、使いやすい。 | つけかけ、煮物、焼き物 |

| うすくち |  |

大豆、小麦、塩、あま酒、水あめ等 | 18〜19% | 大豆:小麦=1:1 | 原料に甘酒などが加わり、甘みがある。 しょうゆの旨味も色と同様に、控えめに 仕上がっている。 塩分は高めで、熟成期間は短い。 |

ふくめ煮、炊き込みご飯 |

| たまり |  |

大豆、小麦、塩 | 16~17% | 大豆:小麦=ほとんど:少量 | ほとんど大豆だけで造られ、濃厚なうま味や独特な香りがある。 熱を加えると美しい赤色になるため、濃厚な色ツヤで料理を仕上げることができる。 |

寿司、刺身、照り焼き、佃煮 |

| 再仕込み |  |

大豆、小麦、塩 | 12~14% | 大豆:小麦=1:1 | 色・味・香りが濃厚。みりんや砂糖を加え、甘く味付けされたものも多く、甘露しょうゆとも呼ばれる。 原料はこいくちしょうゆと同様だが、2度仕込む製法のため「再仕込み」しょうゆと呼ばれる。 |

寿司、刺身、冷奴 |

| しろ |  |

小麦、大豆、塩 | 17~18% | 大豆:小麦=少量:ほとんど | 甘みがあり、独特な香りを持つ。 熟成期間がうすくちしょうゆよりも短いことに加え、原料のほとんどが小麦で、うすくちしょうゆよりもさらに薄い色合いのしょうゆ。 |

煮物、吸い物、茶碗蒸し |

原材料の割合と味わいの傾向

生産方式による分類

イチビキでは本醸造方式でしょうゆを造っています。

混合醸造方式や混合方式のしょうゆはアミノ酸液特有の旨みがあり、九州地方などで好まれる甘いしょうゆに使われることが多いようです。

| 本醸造方式 | 蒸した大豆と煎った小麦を混合し、種麹を加えて「麹」を造ります。これを食塩水と一緒にタンクに仕込んで「諸味」を造り、6~8ヶ月発酵、熟成させます。 |

| 混合醸造方式 | 「諸味」に、脱脂加工大豆から造った「アミノ酸液」を加え、1カ月以上熟成させます。 |

| 混合方式 | 本醸造または混合醸造方式で製造した「生揚げ(きあげ)しょうゆ」に「アミノ酸液」を混ぜて造ります。 |

等級による分類

JAS(Japanese Agricultural Standard=日本農林規格)法で、標準、上級、特級、特選、超特選の表示基準が定められています。

醤油の種類ごとに、全窒素分、色度(色番)、無塩可溶性固形分などの規格値があり、条件を満たしたものだけが、JASマークと等級を記載することができます。

しょうゆの種類と規格値

- 全窒素分は旨み成分の量を示しています。全窒素分の値が大きいほど、旨みの強いしょうゆになります。

- 色度(色番)は「しょうゆの標準色」の番数のことです。番数が小さいほど色が濃く、大きいほど色が淡いことを示しています。

- 無塩可溶性固形分は食塩以外の糖類やアミノ酸などの成分の量で、エキス分と呼ばれることもあります。

しょうゆの成分量は、しょうゆ100mlに含まれる成分の量(g)で表します。例えば「全窒素分1.5%」の場合、100ml当たり1.5g含まれるという意味です。

| 分類 | 等級 | 全窒素分(%) | 色度(色番) | 無塩可溶性固形分(%) |

|---|---|---|---|---|

| たまり | 特級 | 1.60以上 | 18未満 | 16以上 |

| 上級 | 1.40以上 | 18未満 | 13以上 | |

| 標準 | 1.20以上 | 18未満 | ー |

| 分類 | 等級 | 全窒素分(%) | 色度(色番) | 無塩可溶性固形分(%) |

|---|---|---|---|---|

| さいしこみ | 特級 | 1.65以上 | 18未満 | 21以上 |

| | 上級 | 1.50以上 | 18未満 | 18以上 |

| | 標準 | 1.40以上 | 18未満 | ー |

| 分類 | 等級 | 全窒素分(%) | 色度(色番) | 無塩可溶性固形分(%) |

|---|---|---|---|---|

| こいくち | 特級 | 1.50以上 | 18未満 | 16以上 |

| | 上級 | 1.35以上 | 18未満 | 14以上 |

| | 標準 | 1.20以上 | 18未満 | ー |

| 分類 | 等級 | 全窒素分(%) | 色度(色番) | 無塩可溶性固形分(%) |

|---|---|---|---|---|

| うすくち | 特級 | 1.15以上 | 22以上 | 14以上 |

| | 上級 | 1.05以上 | 22以上 | 12以上 |

| | 標準 | 0.95以上 | 18以上 | ー |

| 分類 | 等級 | 全窒素分(%) | 色度(色番) | 無塩可溶性固形分(%) |

|---|---|---|---|---|

| しろ | 特級 | 0.40以上0.80未満 | 46以上 | 16以上 |

| | 上級 | 0.40以上0.90未満 | 46以上 | 13以上 |

| | 標準 | 0.40以上0.90未満 | 46以上 | 10以上 |

特級の中でも、より多くの旨み成分(窒素分やエキス分)を多く含むしょうゆは「特選」「超特選」を表示することができます。

| 等級 | 種類 | 基準 | |

|---|---|---|---|

| 特級 | 特選 | こいくち、たまり、さいしこみ | 特級の窒素分の1.1倍以上 |

| うすくち、しろ | 特級のエキス分の1.1倍以上、糖類添加なし | ||

| 超特選 | こいくち、たまり、さいしこみ | 特級の窒素分の1.2倍以上 | |

| うすくち、しろ | 特級のエキス分の1.2倍以上、糖類添加なし |

JASの品質標準マーク

JAS認定工場で、定められた規格基準を満たして製造されたしょうゆにはJASマークを付けることができます。

しょうゆの効用

料理の下ごしらえや仕上げにはもちろん、食卓でつけたりかけたり、様々なシーンで大活躍のしょうゆ。科学的に見ても様々な効果を発揮することがわかっています。

しょうゆの科学を知ることで、しょうゆを効果的に使いこなしましょう。

消臭効果:肉や魚の生臭さを消す

刺身にしょうゆをつけるのは、味付けの目的だけではなく、しょうゆに生臭みを消す大きな働きがあるからです。日本料理の下ごしらえにある「しょうゆ洗い」は、この効果を利用して、肉や魚の臭みを消しています。

対比効果:甘みを一層引き立てる

例えば、甘い煮豆の仕上げに少量のしょうゆを加えると、甘みが一層引き立ちます。おしるこやあんこの仕上げに塩をひとつまみ入れるのと同じ効果です。

加熱効果:食欲をそそる色と香り

抑制効果:塩味が和らぐ

漬かりすぎた漬物や塩鮭など、塩辛いものにしょうゆを垂らすと、塩辛さを感じにくくなります。これはしょうゆに含まれる有機酸類に塩味を和らげる力があるからです。

静菌(殺菌)効果:菌の増殖を抑える

相乗効果:だしの味わいを高める

しょうゆに含まれるグルタミン酸と、かつお節に含まれるイノシン酸を一緒に味わうと、深い旨みを感じます。このように、複数の旨み成分を混ぜ合わせることで、それぞれの味が強められることを味の相乗効果と呼びます。麺つゆ、天ぷらつゆなどがこのよい例です。

しょうゆを使った料理

イチビキスマイルレシピの中から、しょうゆを使ったおすすめのレシピをご紹介します。

しょうゆの作り方

イチビキでは、豊橋市にあるしょうゆ工場で「こいくちしょうゆ」「うすくちしょうゆ」「再仕込しょうゆ」「たまりしょうゆ」を作っています。

濃口しょうゆの作り方(本醸造方式)

濃口しょうゆの原料は大豆(丸大豆や脱脂加工大豆)、小麦、塩、水、麹菌(こうじきん)です。

原料の大豆は水に浸して、釜でやわらかくなるまで蒸します。小麦は炒って砕きます。

大豆と小麦を混ぜて、麹菌をまぶして、暖かい部屋で大切に育てます。そうすると麹菌が増えて、3日くらいで表面が薄い緑色になります。これがしょうゆ麹です。

しょうゆ麹を食塩水と混ぜると、諸味(もろみ)と呼ばれるものになります。諸味をタンクに仕込み、6ヵ月以上、長いものでは1年以上かけてじっくり発酵、熟成させます。十分寝かせた諸味を搾ると、生揚げ(きあげ)しょうゆになります。加熱してから容器に詰めて出荷します。

麹菌ってどんな菌?

麹菌(こうじきん)は、みそ、しょうゆ、みりん、米酢、あま酒、日本酒、焼酎など日本の発酵食品には欠かせない菌です。日本を代表する微生物として「国菌(こっきん)」に認定されています。

愛知の特産品・たまりしょうゆ

たまりしょうゆのおいしい使い方や、他のしょうゆとの違い、人気レシピランキングなどをこちらのページで詳しく紹介しています。

よくいただくご質問

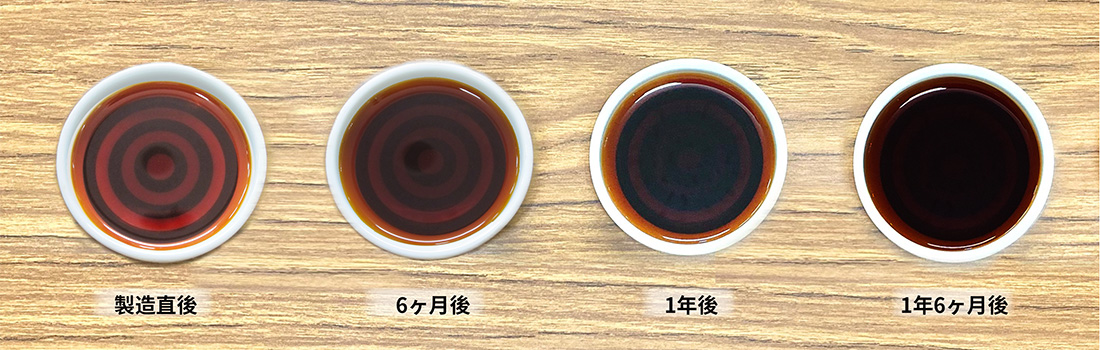

- しょうゆは、開封後どれくらいもちますか?

-

保管していたらしょうゆの色が濃くなってきましたが、食べても問題ないでしょうか?

- 小麦を使わない丸大豆しょうゆは、どのように製造していますか?

- 脱脂加工大豆とは何ですか?

イチビキのしょうゆ商品一覧

イチビキでは「たまりしょうゆ」「こいくちしょうゆ」「うすくちしょうゆ」「再仕込しょうゆ」「だししょうゆ」を製造しています。商品に関する詳しい情報は、こちらからご確認ください。

参考文献

日本醤油協会「世界を駆ける調味料しょうゆの不思議改訂版」

日本食糧新聞社「味噌・醤油入門改訂5版」

しょうゆ情報センター公式サイト

愛知味噌溜醤油工業協同組合愛知のたまりしょうゆ公式サイト